ما بين مكان ولادته ونشأته الأولى، وأثينا باعتبارها آصرة التواصل إلى المستقبل، ومركز مصحات معالجة مرض السل، إلى جانب المعتقلات والمنافي، تدور سيرة الشاعر «يانيس ريتسوس» (1909- 1990)، أكثر شعار اليونان المعاصرين سطوعا وأغزرهم إنتاجا، فقد كان الشعر لديه فعل حياتي يومي، واسع المدى، حتى أنه كان يشمل التفاصيل اليومية المهملة التي أقام عليها فضاءه الشعري.

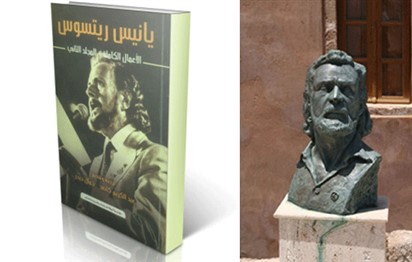

يوضح جمال حيدر وعبد الكريم قاصد في تقديمهما للجزء الثاني من الأعمال الكاملة لريتسوس، الصادر عن دار أروقة للنشر والتوزيع، أن هذا الشاعر اليوناني الكبير لم يكن ذاتا في مواجهة العالم، وإنما كان ذاتا في قلب العالم، انصهرت في نيرانه، مثلما انصهر في نيرانها، تماما كما انصهرت الأحاسيس والأفكار، الماضي والحاضر، الحادثة والتاريخ، الداخل والخارج، في شعر عظيم.

تسود في أشعار ريتسوس رغبة في الاعتراف، وغالبا ما تختفي هذه الرغبة خلف شخصيات الشاعر وحواراتها، ومنذ مجموعته الأولى «جرار» 1934 واصل الشاعر طرق هذا النحو المبتكر في عوالم القصيدة غير المرئية، اعترافات تتواصل، ليكتمل محيط دائرة السرد الدرامي، ساعيا إلى نتاج ليطرق أبوب الحلم والخيال، متحررا من كل ما يكبله، ومفرزا في الوقت نفسه جوهره الإنساني، مع ميل واضح للمزاوجة بين الرثاء والحماسة، ليسجل الشهادة الأهم حول علاقة البشر بالوجود، متأملا في تحديد قيمة الشعر في إطار الثقافة الجمعية.

تتذكر شقيقة ريتسوس ذلك الصباح الذي ولد فيه شقيقها في كتابها «سنوات أخي يانيس ريتسوس» بالقول: «استيقظت منزعجة فزعة من دوي طلقات بندقية أبي، ظل يطلق الرصاص من شرفة منزلنا حتى أيقظ أهالي موغفاسيا عن بكرة أبيهم، تحية لمولد ابنه الثاني، في ذلك الفجر ولد يانيس، هرعت نحوي مربيتي «صوفيا» لتهدئتي، رفعتني إلى حضنها وحملتني إلى سرير أمي، داعبتني أمي وقبلتني، ثم أطلعتني على المولود الصغير المغطى باللفائف البيضاء، وقالت لي:«انظري أنت التي ستربينه كل هذا من أجلك فلماذا تخافين؟ هكذا شعرت طوال حياتي بأني مربية يانيس».

كانت طفولة ريتسوس تلهث دون دراية إلى الخراب الذي يخيم على عائلته المنذورة الأهوال الغريبة، فالأب كان من كبار ملاك الأراضي، ثم فقد أراضيه، وحين أنهى الابن دراسته الابتدائية خطف الموت شقيقه الأكبر العائد من رحلة لعلاج السل في سويسرا، لتفارق الأم الحياة بعد ثلاثة أشهر من هذا الحدث وهي في الثانية والأربعين.

في عام 1925 ذهب ريتسوس إلى أثينا لمواصلة دراسته، كان صبيا في السادسة عشرة من عمره، مثقلا بحاضر قاس، ومستقبل مرهون بقبول عمل في مدينة تموج بالتغيرات، عاش ريتسوس ألوان القهر والمذلة في مدينة كاسرة لا تعرف الرحمة، لامس القسوة والاستغلال خلال الأعمال البسيطة التي مارسها: كاتب على الآلة الكاتبة في أحد المكاتب القضائية، موظف في المصرف الوطني، مساعد أمين مكتبة نقابة المحامين، وفي شتاء 1929 يتلقى الضربة الأولى، بعد أن يدركه مرض السل الذي اختطف شقيقه ووالدته، ويظل فترة زمنية طويلة من رواد المصحات والمستشفيات ودور العزل.

ضياع فادح وعتمة حالكة تلف أعوام الصبا، وقائمة طويلة من الانكسارات الذاتية، غير أن الشعر يأتي كفعل للخلاص، وتوازن دقيق يقيم جداره أمام زحف اليأس والقلق والاضطراب، وبعد أيام من صدور مجموعة «أغنية أختي» سنة 1937 كتب أحد أهم أعمدة الشعر اليوناني تحية للشاعر، بمثابة اعتراف بالارتجافة الجديدة التي مست الشعر اليوناني، مؤكدا أن الشعر وللمرة الأولى يكتسب هذه الطاقة الإيقاعية بعنفوانه:«نتنحى جانبا كي تمر أنت أيها الشاعر».

أعوام الرعب تزحف إلى مفاصل الحياة اليونانية: الاحتلال الألماني، مجاعة شتاء 1941، أمضى ريتسوس تلك الأعوام محطما تحت وطأة المرض الذي اشتد عليه، مقيما في غرفة تحت الأرض في حي شعبي بأثينا، ويدخل عالم المصحات من جديد، ثم يتعرض للاعتقال عام 1945، لتحويله عبر رحلات عذاب نفسية وجسدية إلى مواطن صالح.

يقول ريتسوس:«أنا مدين لتلك المغامرات التي صلبت عودي، كل القمع والتعذيب والضغوط دفعتني إلى محاربة الطغيان والوقوف في مواجهته».

وجاءت أولى ثمار الاعتراف العالمي به شاعرًا حين نشرت مجموعته«سوناتا ضوء القمر» وترجمت إلى الفرنسية، وقدم لها أراجون قائلا:» إنه من بين أكبر شعراء هذا العصر وأكثرهم تفردا، مضى زمن طويل لم يهزني فيه شيء، كما هزني هذا الشعر الصادم بعبقريته وفي ليلة خريفية من ليالي نوفمبر 1990 شابها البرد والصمت مات ريتسوس في سريره بعد أن ترك 100 مجموعة شعرية

جريدة الخليج