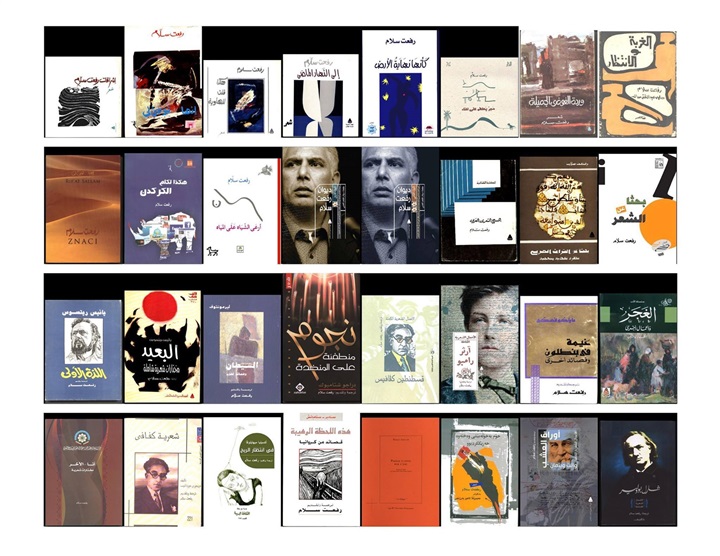

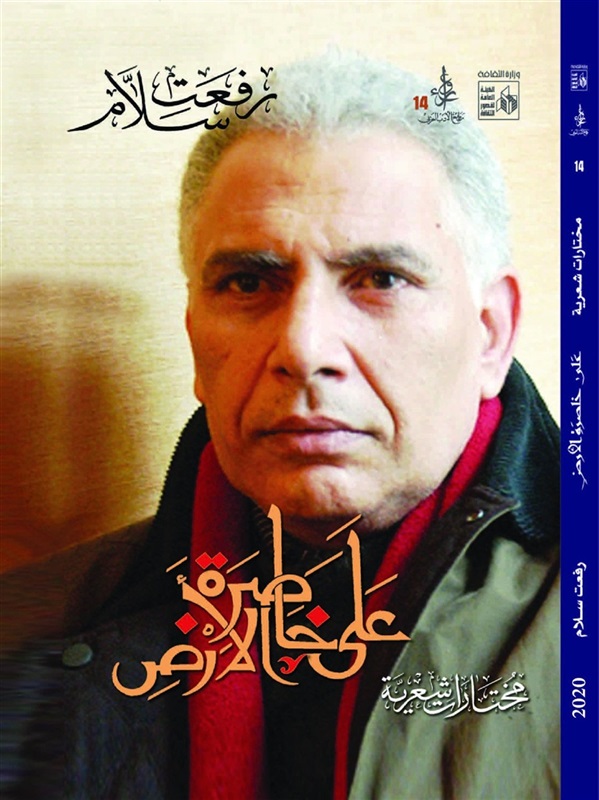

شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية والثقافية العربية والدولية في بغداد والقاهرة والرباط وطرابلس/ليبيا وتونس وسوريا واليونان وباريس وزغرب ومارسيليا وصوفيا ولييج البلجيكية، مُنح “جائزة كفافي الدولية في الشعر” عام 1993، وله- حتى الآن- سبعة أعمال شعرية: وردة الفوضى الجميلـة، إشراقـات رفعت سلاَّم، هكذا قُلتُ للهاويـة، إنها تُومـئ لي، إلى النَّهـار الماضي، كأنَّها نهايـة الأرض، حجر يطفو على الماء، وكتابان في الدراسات: المسرح الشعري العربي، بحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية، وعشرة أعمال في ترجمة الإبداع الشعري العالمي والدراسات المهمة في النقد الأدبي: بوشكين: الغجر.

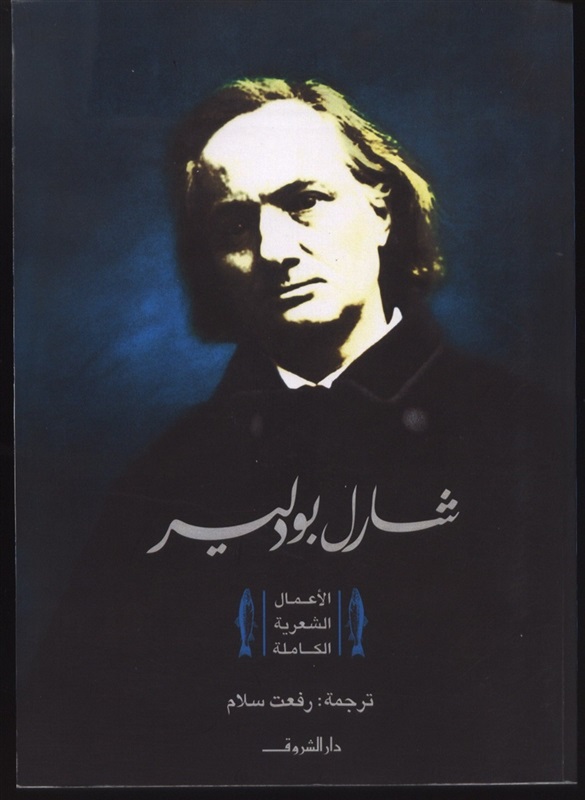

وله قصائد أخرى، مثل ماياكوفسكي: غيمة في بنطلون.. وقصائد أخرى، كربرشويك: الإبداع القصصي عند يوسف إدريس، ليرمونتوف: الشيطان.. وقصائد أخرى، يانيس ريتسوس: اللـذة الأولـى (مختارات شعرية)، هذه اللحظة الرهيبة (قصائد من كرواتيا)، يانيس ريتسوس: البعيـد (مختارات شعرية شاملة)، سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير حتَّى الآن (مراجعة وتقديم)، جريجوري جوزدانيس: شعـرية كفافي، دراجو شتامبوك: نجومٌ منطفئةٌ على المنضدة، (صدر- خطأً- بعنوان “لغة التمزق”)، شارل بودلير: الأعمال الشعرية الكاملة، قسطنطين كفافي: الأعمال الشعرية الكاملة، مع مراجعة الترجمة العربية الكاملة لكتاب “قصيدة النثر” للأكاديمية الفرنسية “سوزان برنار”.

وقد ترجمت قصائد له إلى الفرنسية، والإنجليزية، والكرواتية، واليونانية، والبلغارية، والإيطالية، والإسبانية، استضافه “المركز الدولي للشعر” بفرنسا (أكتوبر 2005- يناير 2006)، فيما يصدر المركز الترجمة الفرنسية لديوانه الأخير “حجر يطفو على الماء” نهاية العام الحالي.

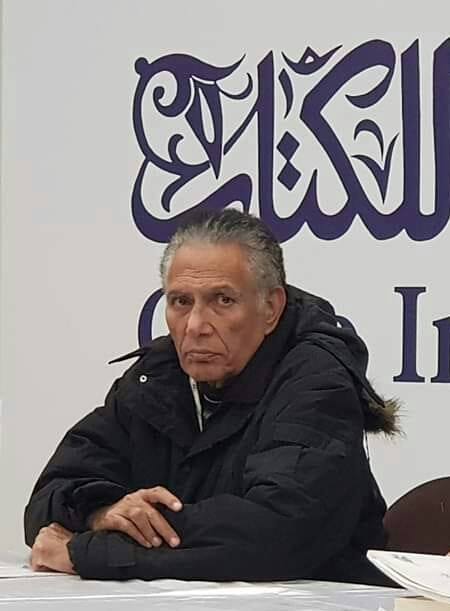

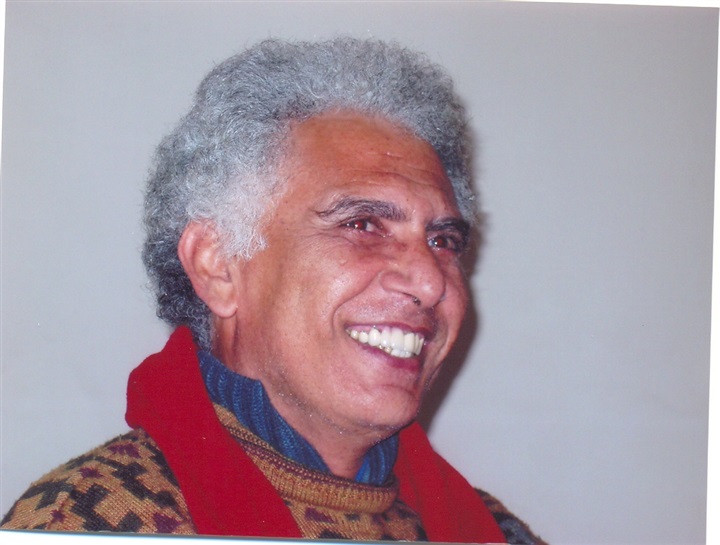

ويختص الشاعر محمد الحمامصي “البوابة” بحوار لم ينشر مع الشاعر الكبير الراحل رفعت سلام..

نص الحوار..

– نعم، كان هناك تقارب، مع الاختلاف، فالمناخ الثقافي في ذلك الحين كان يفرض على الشعراء “الجدد” البحث عن بدائل خاصة بهم، والمبادرة بقواهم الذاتية، بلا اعتماد على المتاح الرسمي، التقليدي في الرؤية والتوجه.

فشعراء “إضاءة” رأوا إصدار مجلة تخاطب القارئ والوسط الأدبي برؤاهم وتصوراتهم الجديدة آنذاك حول الشعر وقضاياه، وتتسع للنقاش حول هذه القضايا، وتقدم قصائدهم الجديدة. لكن شعراء “أصوات” اكتفوا- بعد عام أو عامين من صدور العدد الأول من “إضاءة”- بإصدار دواوينهم الشخصية الأولى، الواحد وراء الآخر.

هكذا امتلك شعراء “إضاءة” إمكانية التعبير عن رؤاهم وموقفهم في الافتتاحية والمقالات المختلفة، فيما ظل التعبير عن مواقف شعراء “أصوات” أقرب إلى الشفاهية في الوسط الأدبي. وقد انتبه شعراء “أصوات” إلى ذلك متأخرين، فأصدروا مجلة “الكتابة السوداء”، في عدد يتيم، بعد فوات الأوان، فلم يتذكرها أحد، ولم تستطع الاستمرارية أو الإضافة.

لكن التوجهات الشعرية عامةً كانت متقاربة، بلا اختلافات ذات بال. إنه- فحسب- الاختلاف في كيفية التعامل مع الواقع الأدبي، ومواجهته، وطرح التجربة الشعرية الجديدة.

* ماذا عن الإشكاليات التي وقعت فيها كلتا الجماعتين؟

– لدينا مشكلة مزمنة في وسط المثقفين المصريين، تتعلق بـ”العمل المشترك”. فالسمات “الشخصية”- وخاصةً السلبية- تلعب دورًا أساسيًّا في إفشال هذا العمل، أو عدم ضمان استمراريته بنفس الزخم. فنحن نبدأ العمل باندفاعة عاطفية، انفعالية، بلا وضع حدود وقواعد معينة. وبعد حين، تتدخل تلك السمات الشخصية لدى هذا وذاك في مسار العمل، سواء فيما يتعلق بحب السيطرة، أو حُب الظهور، أو عقدة النقود، أو.. أو.. فيتعرقل استمرار العمل بنفس الاندفاعة الأولى، إلى أن يتوقف.

فلا تقاليد مستقرة، محددة، للعمل الثقافي المشترك خارج المؤسسات الرسمية. لا خبرات متراكمة سوى في الصراعات الذاتية التي تعقب نقطة الانطلاق. فالطموح يبدأ كبيرًا بلا حدود، ليتحطم على صخرة الممارسات الصغيرة والسلوكيات التافهة. هي “الشيزوفرينيا” المنتشرة وسط المثقفين بالذات، تلك الازدواجية المرضية بين القول والفعل. وذلك ربما ما منع توحد المجموعتين في إطار مشترك.

كما أن كلا من الجماعتين كانت تفتقر إلى الانسجام الفكري والشعري. فما علاقة تقليدية حسن طلب بالنزعة المتمردة لدى شعراء “إضاءة”؟ وهو نفس السؤال الذي ينطبق على وجود محمد سليمان في “أصوات”. فالاثنان ينتميان إلى الشعرية المصرية والعربية السابقة على السبعينيات، وهو الأمر الذي يبدو من التوجهات الأولى لهما. لكن حماس الشباب أحيانًا ما يلقي بغشاوة على البصيرة.

وأشير إلى أني تنبهت مبكرًا إلى بعض هذه الجوانب الذاتية والموضوعية، فانفصلت عن “إضاءة”، بعد تأسيسها وإصدار عددين أو ثلاثة، وأسست مجلة جديدة باسم “كتابات”، هي أول من قدم مصطلح “شعراء السبعينيات” بالدراسة والتحليل والتحديد النقديين.

* تشكل تجربتك استقلاليةً في الرؤية عن غيرها من تجارب السبعينيين، حيث تمتعت بخصوصية في اللغة والتشكيل البنائي للنص. فهل لنا أن نتعرف على مراحل تطور هذه التجربة، والأدوات التي استعنت بها لتكون صوتًا شعريًّا خاصًّا؟

– كنتُ مشغولًا- منذ البدايات- بتحقيق “تعددية الأصوات” في العمل الشعري. فقد لاحظتُ أن القصيدة العربية- بأنماطها السائدة- تقوم على مركزية “الأنا” الشعرية، التي تحتل النص من بدايته إلى نهايته. وهو ما يجعل القصيدة- في بنيتها وتشكيلها- ذات مستوى وبُعد واحد، هو خطاب “الأنا”. ولدى تأملي قصيدة “منية شبين”، بعد كتابتها، بدأت الفكرة في الاختمار والتحول إلى الوعي.

فإذا ما كانت أصوات العالم الإنسانية متعددة، سواء في الآن أو في الأزمان والجغرافيات المختلفة، وإذا ما كانت الصوت الإنساني المفرد متعدد الطبقات، فكيف يمكن للشاعر أن يعبر عن هذه التعددية في نصه الشعري؟ كيف يمكن أن يصبح النص ساحةً لتلاقي واشتباك الأصوات المتحققة في ذاتها، دون أن يصادرها الشاعر في صوته الخاص؟

ففي قصيدة تالية- بديواني الأول “وردة الفوضى الجميلة”- تحولت الإشكالية إلى كيفية تحقيق التعددية تلك في الأصوات، وفي بنية الصوت الواحد في نفس الوقت. وهو ما دفعني إلى اكتشاف ضرورة تعددية اللغات والإيقاع والصورة الشعرية لتتوافق مع تعددية الأصوات التي لا تتحقق شعريًّا إلاَّ من خلال التعدديات الأخرى. بذلك، مِلت إلى كتابة “العمل” الشعري الكامل لا القصيدة الغنائية المنفردة، ابتداءً من “إشراقات رفعت سلام”.

ولا تحتمل مواجهة هذه الإشكاليات ترف الاختيار الفاصل بين “التفعيلة” و”النثر”، الذي يطرحه الشعراء العرب على أنفسهم، بلا ضرورة ملزمة. فعندي- ضمن هذه التعددية- يمتزج “التفعيلي” بـ”النثري” بلا فواصل، في الغالب الأعم، كشكل من تعددية “الإيقاع”. وثمة مقاطع “تفعيلية” تأتي في مكانها، مستقلة أحيانًا. ولا خصام بين الاثنين، بل هو “التضافر” المحكوم دائمًا بضرورات النص ذاته.

وذلك ما يفرض الاهتمام الأقصى بـ”البناء” (بعيدًا عن نظرية “البنيوية”). فهناك الكثير الكثير- في هذه الحالة- من العناصر التي لا بد من الوعي بها، وضبط تراتبها، وحضورها وحركتها المحسوبة في “العمل”، مضافةً- بطبيعة الحال- إلى العناصر والمفردات التي تشكل القصيدة العادية. هنا، يتحول الشاعر الغنائي إلى شاعر “بناء” يسهر على عمله حتى لا ينهار بفعل المبالغة أو التقليل من قيمة لَبِنَة أو أخرى.

هكذا، يبدو لي كل “عمل” بمثابة خطوة في هذا الاتجاه، لا تكرر سابقتها، بل تحاول الاستفادة منها، لتجاوزها بخطوة أخرى.

* الشاعر رفعت سلام.. أين تقف بتجربتك الآن؟ وهل يمثل ديوانك الأخير- “حَجَر يطفو على الماء”- علامةً فارقةً في هذه التجربة؟

– كنتُ في أعمالي الشعرية السابقة مشغولًا بما أسميه “تعددية الأصوات”. لكنها كانت تتحقق “متتالية”، في أعقاب بعضها بعضًا. وهناك محاولة جزئية- في “كأنها نهاية الأرض”- حاولتُ فيها تحقيق “التزامن” بين صوتين متواجهين، فقسمتُ الصفحة إلى عمودين متقابلين، يحتل كل صوت عمودًا فيها. لكن العمل بكاملة يقوم على “التتالي”. فكيف يمكن تحقيق “التزامن”، أي صدور الأصوات في نفس الوقت، لا متعاقبة في النص؟ ولماذا يترك الشعراء الهوامش بيضاء، بلا كتابة، حتى لو كانت الكتابة هامشية؟ ولماذا لا يتجرأ الشعراء فيقومون بالتعبير عن أنفسهم- في فضاء الصفحة- بالرسوم التي تضيف أبعادًا إلى النص، فيأتون أحيانًا بفنانين تشكيليين يقومون بالمهمة؟ ولماذا.. ولماذا..؟

هكذا دخلتُ التجربة ولا أملك سوى الأسئلة التي لا إجابة لها عندي. وخرجتُ من التجربة بـ”حَجَر يطفو على الماء”: تجربة جديدة تقوم على تضافر النص اللغوي مع نص تشكيلي على امتداد العمل، دون إمكانية للفصل بينهما، أو استبعاد أحد العناصر، منذ الصفحة الأولى، بل منذ تصميم الغلاف الذي قمتُ به بنفسي.

يتأسس النص اللغوي الشعري على “تعدد الأصوات”، حيث يحتل كل صوت- في غالبية العمل- فضاء كل صفحتين متقابلتين (لكل صوت البنط الطباعي الخاص به). وهي أصوات لا تقدم نفسها دفعةً واحدة؛ بل تتعدد مرات حضورها المستقل في النص الشعري، إلى أن تأتي بها خاتمة العمل متزامنةً، متقاطعةً، مختلطة. هي أصوات /الأنا/ الشعرية، والراوي، والمرأة، والرجل، والديناصور الأخير، والبرابرة.

لكن هذه الأصوات المتقطعة تحتضن، متزامنةً، صوتًا ممتدًّا، من بداية العمل حتى نهايته، يقع- بصريًّا- في قلب الصفحة، حيث تحيط به تلك الأصوات. هو صوتٌ فانتازي، غريب، قد يمثل وعيًا ولا وعي الشاهد الذي رأى كل شيء، والعرَّاف، والبهلول، والحكيم، والشاعر، والعاشق الذي يهيم على وجهه في الأزمنة والأمكنة بلا أسلاك شائكة، لا في الوعي ولا في الحضور الطباعي لصوته.

وإذا كانت النصوص السابقة تحتل ما يُسمَّى “مَتن” الصفحة، فإن الهامش- بكل معنًى- ليس فراغًا أو خواءً؛ بل تحتله أصوات تبدو- للوهلة الأولى- “هامشية”. أصوات لا يدري أحد من أين جاءت على وجه التحديد. شذراتٌ من أساطير، أبياتٌ من شعرٍ قديم، أقوالٌ مأثورة أو غير مأثورة، صرخاتٌ، عباراتٌ عابرةٌ من شارعٍ ما، حِكمةٌ غابرةٌ ممَّا قبل التاريخ، إلخ. هي الأصوات التي ترفرف- في السِّر- في فضاء الذاكرة.

أما النص التشكيلي- الذي قام الشاعر بصياغته- فيقدم بدوره مستويين من العناصر: مستوى أقرب إلى الرمزي، الإيحائي، الذي قد ينتمي إلى الوعي والحساسية الراهنة، وله حضوره المهيمن في قلب الصفحة أساسًا وبالخطوط السميكة والحجم الكبير، ومستوًى يستمده- بالأساس- من عناصر اللغة الهيروغليفية (تلك الأبجدية التي تقوم على رسم الكائنات الأولية المتعايشة مع الإنسان)، تتحرك- غالبًا- في حدود الهامش البصري للصفحة.

وإذا كانت رسوم المستوى الرمزي، الإيحائي، ليست موحدةً أو ثابتة (هي متغيرة، متبدلة، متداخلة العناصر غالبًا)، فإن رسوم الهامش ثابتة في شكلها، لكنها- ككائنات- ليست ثابتة الموقع؛ إذ تتحرك وتمشي بلا ضابط أو رابط، وفق ما يحلو لها. وأحيانًا ما تحاول أن تقحم نفسها في المتن بين الحين والحين، متخليةً عن موقعها الهامشي. كائناتٌ بريةٌ، بعضها أليف وديع، وبعضها قاتل أو- في الحد الأدنى- كريه.

لكن فضاء النصوص- كل صفحتين متقابلتين- يحرسه من أعلى الصقر الإلهي الفرعوني “حورس” (يمين الصفحة اليمنَى، ويسار الصفحة اليسرى، العلوي).

رؤيةٌ للعالم الراهن، وإيقاعاته المتخبطة المتلاطمة. أصواتٌ ووجوه صارخة من ألم وعذاب، أو صارخة في وعيد وتهديد. وجوه عادية راهنة من الحياة اليومية للمدينة القاهرة، ووجوه أسطورية أو تاريخية تحمل ظلالها وأصداءها وأصواتها العابرة للزمان والمكان. وديناصور غابر- قادم من عصور ميتة- لا يريد أن يترك المشهد لأصحابه الأحياء. وامرأة تحلق في سماء المشهد تبحث عن عاشقها لتمنحه ما لم تمنحه امرأة. ورجل يهيم على وجهه في الأزمنة والتواريخ، لا يدري تمامًا ما يبحث عنه.

لعلها حصادٌ ما، ولعلها بدايةٌ ما، ولعلها حصادٌ وبداية في نفس الوقت.

* ترجمت العديد من الشعراء العالميين، من قبيل ماياكوفسكي وبوشكين وليرمونتوف وريتسوس وكفافي وبودلير.. فهل تركت الترجمة تأثيرا على رؤيتك؟

– أعرف دائمًا أنني المستفيد الأكبر- كشاعر- من ترجماتي الشعرية. لقد فتحت لي آفاقًا لا تنتهي، ورسخت داخلي حقيقة أن القصيدة ليست واحدة (فما كتبه ماياكوفسكي لا يشبه ما كتبه بودلير أو ريتسوس). فالشعر مفتوحٌ على مصراعيه أمام الشاعر. لا نمط ثابتًا أو نهائيًّا. ولا مجال للانغلاق على قصيدة يتم اجترارها المرة بعد الأخرى، الديوان بعد الآخر.

كما أنها أدخلتني إلى أعماق هؤلاء الشعراء الحقيقية. فثمة مشكلات كبرى لدينا في ترجمة الأدب العالمي، وخاصة الشعر، تؤدي في حالات كثيرة إلى تدمير، أو تخريب، أو إطفاء وهج العمل الإبداعي العالمي. وتقرأ هذه الترجمة أو تلك، فيواتيك العجب من أن ما قرأت عنه من روعة هذا الشاعر أو ذاك لا يتحقق في النص المترجَم، فلا تتعرف على حقيقة الشاعر، أو تجربته، ولا تستمتع بما يُفتَرض من شعريته.

والترجمة تدفعني إلى معايشة الشاعر الذي أترجم له طويلًا، دون اكتفاء بترجمة نصه الشعري، بما قد يمتد إلى سنوات. معايشة تغوص وتفتش في التفاصيل، حياته وسيرته وأفكاره، وتحولاته الشعرية، وأبعاد منجزه الإبداعي، وقاموسه الأثير، وكيفية بناء الصورة، وخصوصية لغته. ولا يضيع هذا الثراء مجانًا، دون أن يترك داخلي ما لن يتوصل إليه القارئ للترجمة من الخارج.

وقد دعمت ترجماتي من جرأتي الشعرية، وساندت توجهاتي غير التقليدية، وخاصةً أن ترجماتي كانت لشعراء متمردين، خارجين على التقاليد: ماياكوفسكي، ريتسوس، بودلير، على سبيل المثال. لكنها أيضًا دعمت اختياري البدئي منذ الديوان الأول بالمزج بين “التفعيلي” و”النثري” في النص الواحد، بعد معرفتي بأن شعراء فرنسا الكبار- بودلير ورامبو ومالارميه مثلًا- كانوا يكتبون- في نفس الوقت- “التفعيلي” و”النثري”، وإن بشكل مستقل ومنفصل.

وفي فعل الترجمة، يكون على المرء- في الصياغة- الاختيار بين عدد غير محدد من الاحتمالات المختلفة. فاستبدال كلمة أو حرف بمرادف لها، يؤدي إلى تغيير مجمل الصياغة للصورة الشعرية، ويمنح ظلالًا مختلفة. لكن الترجمة تفرض الإبقاء على احتمال وحيد لصياغة الصورة أو الجملة الشعرية الواحدة، وحذف الاحتمالات الأخرى، دون التقليل من مشروعيتها. لكن هذه الاحتمالات- الصياغات- الصور- الظلال المحذوفة من الصيغة النهائية لا تضيع هباءً، بل تسكن الذاكرة والخيال.

فأي ثراء لا مرئي تمنحنى الترجمة الشعرية!

* كيف ترى الحركة الشعرية في مصر الآن؟

– هناك جيل أنهى قصيدته منذ زمن طويل، ويتشبث بالحضور بأي شكل “غير إبداعي”. هو جيل حجازي وشوشة وأبوسنة وعفيفي مطر. إنهم ضيوف على المشهد الشعري في مصر، منذ ما يزيد على عقدين، دون رغبة في الوعي. هكذا لم يعد لهم سوى الأجهزة الثقافية البيروقراطية (لجنة الشعر، بالمجلس الأعلى للثقافة، مثلا)، بحثًا عن سُلطة “غير شعرية”، وامتيازات شخصية متفاوتة.

وهناك “فلول” شعراء السبعينيات، بما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، في أفضل الأحوال. وبعضهم يقدم أنضج أعماله الشعرية الآن، والبعض الآخر يركب الموجة الرائجة في كتابة “نمط” قصيدة النثر الشائع.

وهناك “شعراء التسعينيات” الذين ينقسمون إلى حلقتين متمايزتين، متقاربتين: مَن انطلقوا- في البداية- من القصيدة “التفعيلية”، ومَن انطلقوا- منذ البداية- من “قصيدة النثر”. وبينهم أصوات مهمة ستقود الحركة الشعرية المصرية في العشرين عامًا المقبلة، التي ستشهد بالضرورة “تصفية” العدد الكبير حاليًّا إلى آحاد لا ينتمون سوى إلى قصيدتهم، لا “قصيدة النثر” العامة.

هناك- إذن، فيما يتعلق بالفاعلية- آحادٌ ممن كانوا ينتمون إلى “السبعينيات” الشعرية، يحضرون بخصوصية نصوصهم، وكثرة من التسعينيين، يحتلون المشهد الشعري الفاعل في مصر الآن، بكثرتهم.

* وكيف تقيم تجربة شعراء النثر؟

– يمكننا الآن الحديث عن ثلاثة أجيال لقصيدة النثر العربية: الجيل الأول “الشامي”- إذا جاز المصطلح- الذي أسس للقصيدة، وقدم فيها المنجزات الأولى، وجيل السبعينيات الذي فتح الطريق واسعًا إلى أن تتحول إلى ظاهرة شعرية، وقدم فيها تجربة مغايرة، وجيل التسعينيات الذي يطرح نفسه بقوة الآن على الساحة الشعرية المصرية.

لكن القصيدة التي كانت بشيرًا بآفاق كبرى مفتوحة، مجهولة وفاتنة، تحولت الآن إلى “نمط” فقير، شبه جاهز، له مواصفاته المحددة سلفًا، والتي يكتب- وفقًا لها- غالبية من الشعراء: الاتكاء على التفاصيل اليومية، واللغة العادية، والسرد، والمشهدية، والبحث عن مفارقةٍ ما. لقد تحولت إلى شكل سكوني، عام، بلا إبداع، إلا في حالات أصبحت نادرة.

لقد أدخل الشعراء بأنفسهم القصيدة- المنذورة للمغامرة الإبداعية- إلى هذا النفق. وسيكون عليهم- هم- أن يخرجوها منه، في الأعمال المقبلة، في السنوات المقبلة. فالإبداع حافلٌ دائمًا بالمفاجآت المذهلة.

* وماذا عن الحركة الثقافية والنقدية، ورؤيتك لها؟

– ليست هناك “حركة” الآن. هناك دواوين وروايات وكتب وندوات ومقالات نقدية، لكنها بلا سياق مشترك، ولا تصب في اتجاه. والمثقفون- شأن الجميع الآن في مصر- لا يعرفون إلى أين يمضون، ولا ماذا يفعلون. يكتبون وينشرون ويتكلمون في الندوات الأدبية والثقافية، كنوع من الخلاص الفردي الذاتي، أو قطع الزمن إلى أن يأتي ما لا يأتي.

فالوضع الآن في مصر حصادٌ لعشرين عامًا من ترويض المثقفين بالجزرة الممدودة أمام أفواههم. وهشاشة بنية الوعي والبنية النفسية أدت إلى انسياقهم- بلا مقاومة- إلى “الحظيرة”، بتعبير وزير الثقافة الفاضح، وعجزهم عن القيام بأية مبادرة مستقلة، أو رؤية موضوعية. فالمكاسب المادية الذاتية هي الهدف، وهو ما يؤدي إلى حالة ضياع وافتقاد للبوصلة بينهم (أليس غريبًا أن ترى كبار الأدباء يشاركون في مناسبات حركة “كفاية” الاحتجاجية، ويهرولون- في نفس الوقت- إلى اللقاءات الحكومية المختلفة، ويحصلون على امتيازات الأجهزة الثقافية، بلا حرج؟ أليس غريبًا ألا يكون لدينا سوى “صنع الله إبراهيم” واحد، رغم كل هذا الخراب الذي يفقأ العين؟). إنه- على أية حال- وضع مؤقت، وعابر، رغم طول الانتظار.