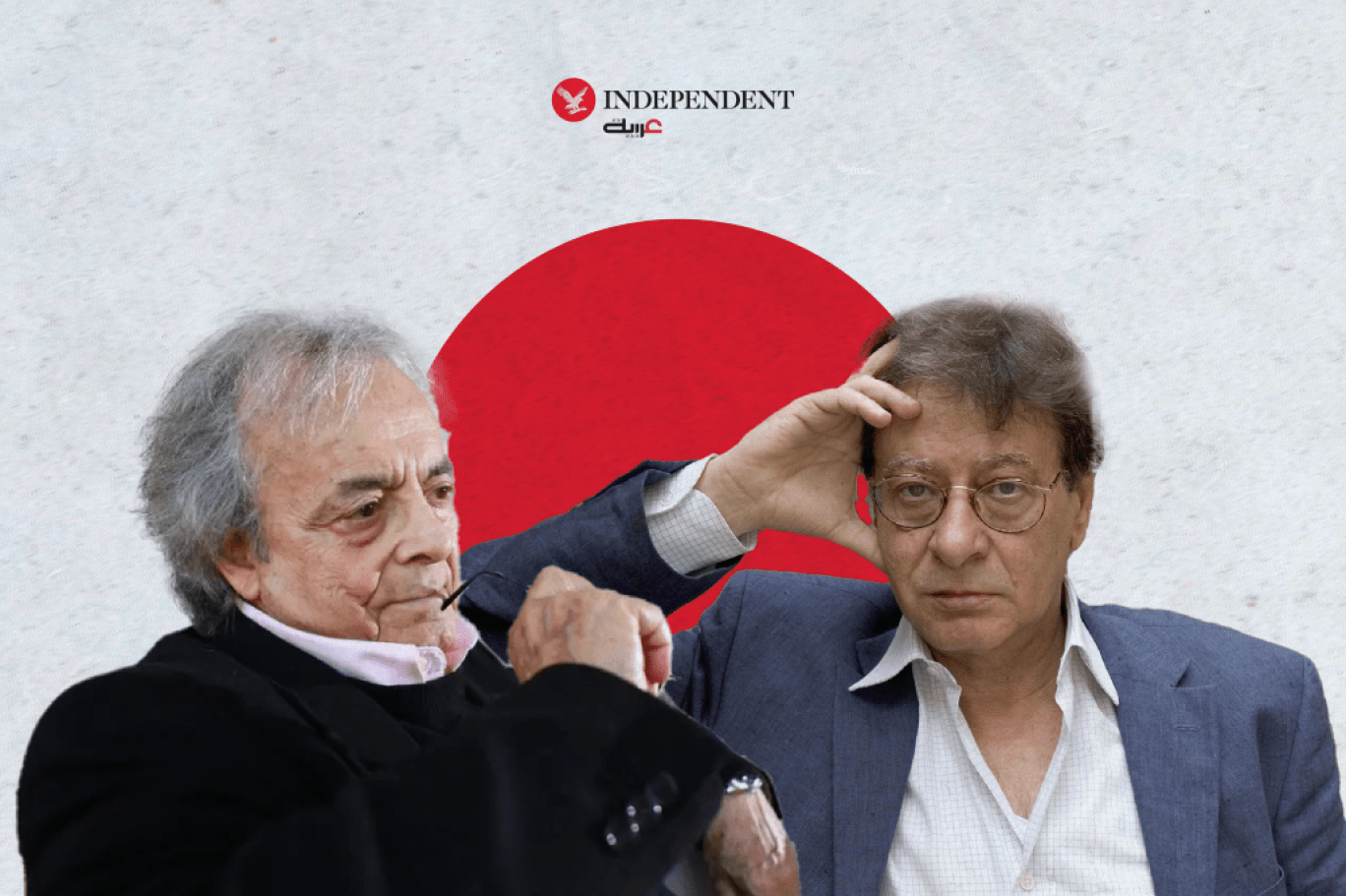

اتهمه شاعر “مهيار” بمهادنة الأنظمة وأن الإجماع حوله ملفق وحصر شاعر “جدارية” تجربة صديقه بالأفكار الثابتة

لطالما عرفت العلاقة بين الشاعرين “القطبين” محمود درويش وأدونيس قدراً من الالتباس، لم يفارقها طوال السنوات التي تقاربا خلالها وتباعدا. ولعله التباس لا يخلو من الإضمار، محبة أو كراهية أو غيرة وسواها. كانا صديقين ولكن في معنى الصداقة اللدودة، يتودد أحدهما للآخر، ويتعاطفان ويلتقيان، وفي أحيان كانأدونيس في أوج هذه الصداقة، يبدي لدرويش وجه الأخ الكبير، في السبعينيات والثمانينيات، قبل أن تندلع بينهما نار الفراق، التي كانت تخبو ثم تهب ثم تخبو. ويمكن القول إن النيات ما كانت لتصفو كل الصفاء، بل ظل ثمة ما يعكرها، شعرياً وسياسياً وحداثياً و”نجومياً”.

وقد تكون الذكرى الـ15 لرحيل الشاعر محمود درويش، التي تحتفي بها الأوساط الأدبية والإعلامية ووسائل التواصل، مناسبة سانحة لاستعادة وجوه هذه العلاقة التي قامت بين شاعرين هما نجما المعترك الشعري العربي، على رغم اختلاف مشروع أحدهما عن مشروع الآخر وكذلك شعريتهما ولغتهما ورؤيتهما إلى العالم… ومعروف أن نجومية أدونيس ظلت نخبوية وقصراً على القراء المثقفين والنقاد والجامعيين، بينما افتتحت نجومية درويش أفقاً جماهيرياً عربياً واسعاً، متعدد الهويات والهموم والشواغل والأمزجة. فشاعرنا كان ويظل شاعر القضية الفلسطينية التي ارتقى بها إلى مصاف القضايا الإنسانية والوجدانية والوجودية الكبرى، القضية التي أعطته وأعطاها ومنها انطلق إلى فضاء شعري صرف، متحرراً من قيود الالتزام ومن الإطار “الرسولي” الضيق. هذه النجومية الإنسانوية جعلت اسم محمود درويش مطروحاً للفوز بجائزة نوبل، بعدما فاز بجوائز كبيرة عربية وعالمية. ولعل طرح اسمه هذا، المضمر والمعلن في وقت واحد، جعله ينافس أدونيس ولو من بعيد، على رغم أن شاعر “مهيار” يتردد اسمه كل سنة عشية إعلان اسم الفائز.

“الثابت والمتحول” يختصر شعر أدونيس

أدونيس ودرويش في السبعينيات (مؤسسة محمود درويش)

مرة سألت محمود درويش في جلسة، عن “كتاب” أدونيس وإن كان قرأه، وما رأيه به، فقال لا أحتاج إلى قراءته ما دمت قد قرأت “الثابت والمتحول”. كان الجواب هذا يخفي رأياً ذكياً ومتعدد المعاني، سلبياً ولكن بطريقة مهذبة جداً، ينم عن اطلاع درويش على “الكتاب”. ولعل أسهل التأويل هنا أو أقربه، أن أدونيس يكتب شعره انطلاقاً من مواقف وأفكار، وليس “الكتاب” سوى تجسيد لبعض هذه الأفكار التي يضمها “الثابت والمتحول” الذي قام حوله خلاف فكري وعقائدي وحتى ديني. وعبّر “الكتاب” في جريرة ما يحمل من رؤى وأحوال، عن الوجه الأسود الذي وسم مراحل من التاريخ العربي والإسلامي، والذي عممه أصحاب السلطة التاريخية. وهو وجه القتل الذي مورس ضد شعراء وعلماء وعارفين، خرجوا عن الفكر المسيطر.

كان أدونيس قد أبدى بدوره رأياً نقدياً غير إيجابي في شعر محمود درويش وشخصه أو رمزه، في حوار كنت أجريته معه في صحيفة “الحياة” (23-5-2106). وقال إن درويش “عرف بذكاء كبير كيف يستقطب اهتماماً كبيراً، عربياً وأجنبياً، في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومن هنا يتقاطع في شخصه الشاعر والسياسي، البعد الواقعي للنضال الفلسطيني وبعده الرمزي. غير أن شعره بحد ذاته مسألة أخرى. وأجد شخصياً صعوبة في الكلام على شعره، بسبب أساسي من صداقتنا أثناء إقامته في بيروت، وبخاصة أثناء إقامته في باريس. وقد كان، كما تعرف، عضواً في هيئة تحرير “مواقف” فترة، ثم أنشأ مجلته “الكرمل”، ذاك أن الصداقة قد تكون حجاباً، في حالات كثيرة، بينها مثل هذه الحالة”.

في شارع الحمراء في بيروت السبعينيات (دار الجمل)

وفي سؤال عن تأثرات درويش يرى أدونيس في الحوار نفسه، أن درويش “وارث ذكي لمن سبقه من العرب مثل نزار قباني وسعدي يوسف وأدونيس. هذا على صعيد طرائق التعبير. أما على صعيد المضمون فهو أيضاً وارث ذكي للثقافة العربية، خصوصاً كما تعاش في الحياة العربية اليومية. ومعنى ذلك أن شعره لا يصدر عن تجربة ذاتية اختراقية تساؤلية، وإنما يصدر بالأحرى، عن موقف ثقافي جمعي. فشعره، على هذا المستوى، كمثل حياته العامة شعر مصالحة. لم يصارع في حياته أي نوع من أنواع الطغيان الذي تحفل به الحياة العربية، بل كان صديقاً لجميع الأنظمة، بدءاً من نظام صدام حسين. وكثير منها كان يستقبله بوصفه رمزاً شعرياً وطنياً، وكان يتقبل أوسمتها. ولم يصارع في شعره كذلك أية مشكلة، صراعاً ذاتياً فنياً: لا التراث ولا اللغة ولا الدين ولا الذات ولا الآخر. حتى المشكلات التي كان يطرحها أحياناً، كالموت والمنفى أو غيرهما، إنما كان يطرحها، ثقافياً، وفي إطار ثقافي معروف. شعره مكتوب بلغة الجمع، ورؤية الجمع. غير أنه مكتوب بذكاء غير عادي. ويشهد لذلك “الإجماع” عليه. وفي رأيي أن هذا “الإجماع” يشهد شعرياً، لا معه بل ضده، لسبب أساس: ليس في الفن، والشعر بخاصة، إجماع. كل إجماع على ما هو ذاتي يتم بعناصر ليست من داخله، بل من خارجه، يتم بتلفيق ما. كل إجماع اصطناع”.

أدونيس بين موقفين

كان رأي أدونيس هذا صادماً، ليس في ما يحمل من نظرة سلبية إلى ظاهرة محمود درويش شعراً ومواقف، وهي نظرة اعتباطية وعرضة للنقد والنقض، كما قال نقاد، رداً على أدونيس، بل في كونه بدا مخالفاً جداً لما كان كاله من مديح لدرويش خلال مهرجان الشعر العربي الذي أقيم في برلين ضمن برنامج “مهرجان برلين العالمي” العام 2002، وقد شارك فيه هو ومحمود درويش وشعراء عرب آخرون.

مع غونتر غراس (مؤسسة درويش)

تحدث أدونيس عن درويش في لقاء بينهما وصف بالحدث، وقد تولى تقديمه في محاضرة ألقاها درويش عن “الذاكرة والشعر” في حضور جمع من أهل الأدب والثقافة والإعلام. كانت المرة الأولى التي يلقي فيها أدونيس شهادة في شعر درويش بعد نحو 30 عاماً من الصداقة التي شهدت حالاً من المد والجزر. وكان أدونيس، نظّم له، في العام 1973 أمسية شعرية حاشدة في كلية التربية في بيروت، التي كانت تعدّ مختبر التحرر الوطني والفكر الجديد والأدب الشاب.

إذاً فاجأت شهادة أدونيس في برلين الشاعر درويش نفسه، ليست لأنها الأولى التي يقدمها أدونيس فيها فقط وإنما لعمقها وإيجابيتها أيضاً. وكان على أدونيس أن ينتظر كل تلك السنوات ليبدي رأيه في تجربة شاعر كبير بات اسمه مرشحاً لجائزة نوبل، مثله مثل صاحب “مهيار الدمشقي” تماماً. ومما قال أدونيس: “يسعدني أن أقدم صديقاً كبيراً، شاعراً كبيراً”. وأضاف: “محمود درويش ليس شاعراً يكتب شعراً فلسطينياً، كما تحاول بعض النظرات أن تؤطره، وإنما هو فلسطيني أو بالأحرى عربي يكتب الشعر. وبصفته كذلك، يتحرك شعره في نقطة تقاطع تراجيدي بين التاريخ والواقع. يقول له التاريخ إن هذا الآخر جزء من حياته وثقافته، لا على المستوى الديني وحده، وإنما كذلك على المستوى الدنيوي. لكن الواقع يقول له، في المقابل، إن هذا الآخر هو نفسه الذي ينقض هذا التاريخ ويهدمه، آخذاً منه كل شيء، حتى بيته، التجسيد الاجتماعي والمديني لتعايشه مع الآخر. يقول له الواقع باختصار: عليك أن تقتلع نفسك من نفسك، أن تموت كذات، لكي يعيش هذا الآخر على أنقاضها”.

وأضاف: “هذا التقاطع التراجيدي بين التاريخ والواقع يتحول بكيمياء الشعر إلى صراع تراجيدي كذلك داخل الذات، بينها وبين الذاكرة، بين الوعي وما لم يعد إلا أثراً، والوجود والمعنى. هكذا يتجاوز شعر درويش الاختزال القومي، والاختزال الأيديولوجي، ويتمحور حول فرادة ذاتية لا تحصر ولا تذوب في مجرد الانتماء، أياً كان. والطاقة التي يكتب بها تتخطى الواقع السياسي – الاجتماعي القائم، فيما تنبثق منه. وما نراه، أحياناً، من توافق بين الشاعر وفضائه السياسي – الاجتماعي لا يصح أن يستند إليه بصفته عاملاً حاسماً في فهم شعره الحاسم، إن كان هناك حاسم، يكمن في تاريخ الشاعر الشخصي، وفي حياته – نفسياً، وتخيلياً، ومشروعاً واستباقاً. إنه يفلت من الوسائط والبنى ومن الحتميات والموضوعيات كلها كمثل وردة تنغرس في أحضان المادة، غير أن العطر الذي ينبجس منها – لا يجيء من هذه المادة، وإنما يجيء من شهيق هذه الوردة وزفيرها”. كان لشهادة أدونيس هذه، أثر في درويش وفي الجمهور الحاضر، عرباً وأجانب. لكنّ أدونيس ما لبث أن عاد عن رأيه لاحقا.

الشاعران في صنعاء (مؤسسة درويش)

ثمة مسافة كبيرة أو هوة صغيرة بين ما قاله أدونيس عن درويش في لقاء برلين وما قاله في الحوار مع “الحياة”، بل ثمة تناقض بيِّن وتغيير في الرأي، وتحجيم للتجربة الداخلية والذاتية التي عاشها درويش والتي تجلت في مرحلته الأخيرة، مرحلة التسعينيات وتبلورت في دواوين بديعة بدءاً من “هي أغنية هي أغنية” وتواصلت مع “أحد عشر كوكباً” و”ورد أقل” و” لماذا تركت الحصان وحيداً؟” و”سرير الغريبة” و”جدارية” وسواها. في هذه الدواوين حقق درويش حداثته الفريدة التي لا تشبه حداثة عربية أخرى ورسخ معالم “شعرية” تجمع بين الغنائية والتجريب والوعي التقني والبعد الوجودي الفلسفي والرؤيوي والتفتح الإيقاعي الذي يستفيد كثيراً مما يسمى النثر اليومي ومن إيقاعات قصيدة النثر الداخلية.

النجومية والجمع

في هذه الفترة المتألقة بدا محمود يشعر في حال من الضيق إزاء النجومية التي باتت تحاصره، بل هي زادته قلقاً شعرياً عوض أن تخفف من غلوائه وتقوده إلى مزيد من الطمأنينة. كان درويش يشعر أن الرهان الشعري يزداد صعوبة كلما أصبح الشعر رمزاً جماعياً، وكلما ألقيت على الشاعر صفة البطولة الملحمية. أصبحت القضية حافزاً على المساءلة الشعرية وعلى “الحضور” الشعري في العالم، من غير أن تفقد لحظة نارها الوجدانية وجمرها الغنائي.

كان جمهور محمود درويش يسبق محمود درويش حيثما حل وأينما أطل. وكم كان يفاجئ إصرار هذا الجمهور على الإصغاء إلى شاعره، حتى وإن لم يتنازل الشاعر له أو يتواطأ معه. آلاف كانت تصفق له في عمان أو دمشق وفي بيروت والدار البيضاء وتونس… آلاف يصر الشاعر بدوره ألا يستسلم لها ولا لذاكرتها أو ذائقتها الجماهيرية. ومن كان يستمع إليه في أمسيات حاشدة كهذه، كان يفاجئه هذا العناد النبيل على الارتقاء بالجمهور شعرياً وعلى تهذيب ذائقته. يعطيه ويأخذ منه ويتعادلان في هذه اللعبة التي لا تخلو من المجازفة. هكذا لا يخيب الجمهور “السياسي” الذي يجيء ليستمع إلى شاعر الأرض المحتلة وإلى قصائده النارية والحماسية، بل يكون اللقاء هنا فرصة ملائمة ليتذكر الجمهور أن الشعر يمكنه أن يرخي ظلاله الوارفة على القضية. وهكذا أيضاً يكون الشاعر وفياً لقضية الشعر وأميناً على القصيدة الحديثة التي تخاطب الجمهور وتحاوره زارعة قبساً من القلق في وجدانه.

لم يجعل محمود درويش من جماهيريته أو نجوميته سلطة يدين من خلالها الآخرين أو يفرض بها نفسه ويرسخ تاريخه الشخصي. فهو كان يعلم أن ما يبقى هو الشعر لا السلطة التي تمنحها جماهيرية الشعر. وكان يعلم أيضاً أن الشاعر الحقيقي هو الذي لا تعميه مثل هذه الأضواء التي تحيط به. يعلم أن الشاعر الحقيقي هو الذي يملك النار التي لا يطفئها الزمن، نار المعرفة والحدس، نار الجمال والحلم، نار الروح والحواس. لعله النزق العميق الذي يعتري محمود درويش يجعله في حال من التجدد الدائم والقلق الدائم، بل لعله الحنين الأزلي الذي يساكن قلب هذا الشاعر الكبير يدفعه إلى اكتشاف العالم مرة تلو مرة عبر لغة تضطرم بجمر الألم والوجد والحب.

لم يستطع أدونيس الشاعر الحداثوي والنخبوي أن يقارب موقف درويش الواعي جداً حيال الجماهيرية، فأصر أن شعره “مكتوب بلغة الجمع، ورؤية الجمع”، لكنه يعترف بأنه مكتوب بـ”ذكاء غير عادي”. أما في شأن “الإجماع” الذي حظي به درويش، فيرى أدونيس أن هذا “الإجماع” يشهد شعرياً، “لا معه بل ضده”. لا مجال هنا لنقاش هذه النظرة الأدونيسية ما دام شعر درويش نفسه يرد عليها بوضوح.

أما في شأن التهمة التي يوجهه أدونيس إلى درويش حول صداقته للأنظمة ومنها نظام صدام حسين، فقد رد عليها درويش أصلاً في قصيدة “خطب الدكتاتور الموزونة” العنيفة والساخرة، التي كتبها والتي أحدثت ضجة عند نشرها ، ولم يُرد نشرها في أعماله الشعرية ظناً منه أنها ذات نبرة مباشرة وحماسية وتحمل في قراراتها رد فعل سياسي غاضباً. لكن نقاداً وشعراء ردوا لاحقاً على تهمة أدونيس التي وجهها إلى درويش، متناولين موقفه السلبي من الثورة السورية ورسالته الشهيرة التي وجهها إلى الرئيس السوري “المنتخب” بشار الأسد وانتقدوه بشدة. وقد رد أدونيس على المنتقدين الكثر موضحاً وجهة نظره في عدم تأييد الثورة التي قال إنها خرجت من مسجد. وقد رد المنتقدون عليه قائلين إن أدونيس قد فاته حتماً أن الثوار الذين خرجوا من المسجد كان بينهم عدد كبير من المسيحيين والملحدين.

وكم أخذ كثير من قراء أدونيس عليه عدم مشاركته محمود درويش عام 2002 في التظاهرة الأدبية التي نظمها (درويش) محتفلاً بـ”فتح” بوابة فلسطين أمام كتّاب أجانب كبار، تمت دعوتهم إلى فلسطين بغية كسر الحصار الكبير المضروب على الأرض كلها، وفضح الاضطهاد العنيف، العسكري والنفسي، الذي يمارسه الاحتلال على أهل الأرض. وكان في طليعة الأدباء العالميين الروائي البرتغالي النوبلي جوزيه ساراماغو والنيجيري النوبلي أيضاً وول سوينكا، وحينذاك أثار ساراماغو حفيظة المثقفين الإسرائيليين بتصريحه الشهير الذي قال فيه: “ما يحصل في فلسطين هو جريمة يمكننا أن نقارنها بما جرى في أوشفيتز”.

Independentarabia